- トップページ

- 読み物

- 漢方医として腕を上げる方法

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に

5. 創薬の具体的な方法(独自の丸薬作り)

5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に

未知の学問に対するアプローチ

私が25年前から始めたことは、漢方処方の組まれた意味を理解した上で処方を分解して単味の生薬の丸薬を作り、生薬の複数ある薬理作用を確認し、現代の病気に合うように生薬を組み直して新しい処方を作っていくことであった。これは何も特別なことではなく、科学的手法を用いて新しい処方を作っていこうとする努力であり、これからも続く努力の幕開けにしか過ぎない。

古来から漢方医は新しい処方を作ろうと努力してきたが、私の方法論が従来の努力と多少違うのは、まず迷信的な漢方思想を極力排除する努力をしてきたこと、さらには単味では飲めない生薬の丸剤を作り、それを解析に使ったことだ。

漢方の臨床研究に学問的な純粋性を求めるのは難しい。患者さんは臨床治験に協力してくれるボランティアではないし、そもそも患者さんが来てくれなければ腕は上がらない。また来てくれる患者さんによって開発の進む疾患もあれば、まったく手付かずの分野も出てくる。患者さんと信頼関係を作り上げ、一緒に病気を治しながらよりよい薬を作っていくことになる。

私がとても幸運だったのは、山本巌先生がよく効く処方を数多く教えてくれたことだろう。

さらには西洋医学の病名に対して、この病気にはこの薬といったふうに教えてくれていたので、この処方の中のどの生薬が働いているのだろうと調べることができたからだ。

もし古今方彙や衆方規矩の中から効く処方を探すことから始めなければならなかったとしたら、とてもここまでは来られなかっただろう。効く処方を探すというところまでさかのぼると、たとえ丸剤の手法を用いることができたとしても患者さんを治すことが難しく、多くの症例を経験することは出来なかったからだ。

とはいえ効率よく処方を分解して考えていくことは容易なことではない。

処方が組まれた時、陰陽五行思想や帰経(生薬が12ある経絡のどれかに属するという思想)の理論で組まれた可能性があるからだ。

簡単にいうと、単に効く組み合わせとして処方が組まれただけならいいのだが、迷信的思想を基礎として生薬の一部が入ってくるという可能性が否定できないのだ。さらに処方を解析しても、どうしてこの生薬が組み込まれているか分からない場合も多い。

さらに処方が使われる病態の解析も必要になる。気虚に使う薬とか陰虚に使う薬とかいっても薬の解析だけではなく、病態の解析が必要になることは言うまでもない。つまり、処方の解析と病態の解析の2つが必要になるのだ。

整理と分類が大切

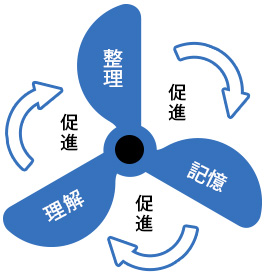

学問を学ぶためには記憶と理解が大切であることは誰でも知っている。理解すれば記憶することが少なくなり、記憶があればそれを標識として理解が進む。つまり理解と記憶は車輪の両輪のように学問を制覇していく。

漢方医学のように整理されていない膨大な知識、不確実な情報が混然と交じり合い、未開の原生林が果てしなく続いているような状況では記憶と理解を頼りに原生林を歩くことは出来ない。そういう場合は整理、分類から理解を進めていく必要がある。

昆虫学者が原生林の中で蝶を見つけたとしよう。その蝶は未発見のものだと分かったら、触角の形などから蝶の分類を始める。それと同じように漢方の処方を理解するためには分類、整理が必要で、それがいかに稚拙であったとしてもそれを繰り返すことでしか理解は進まない。

昆虫学者が原生林の中で蝶を見つけたとしよう。その蝶は未発見のものだと分かったら、触角の形などから蝶の分類を始める。それと同じように漢方の処方を理解するためには分類、整理が必要で、それがいかに稚拙であったとしてもそれを繰り返すことでしか理解は進まない。

現代の我々がやらねばならない整理と分類は西洋医学の常識にのっとった生薬の分類と整理であり、従来の漢方医学的な分類であってはならない。漢方医学の中にある生薬分類はとても貴重で漢方を使い慣れているものには理解しやすいものだが、一層の理解を深めるためには様々な西洋医学的な分類を当てはめて考えていくことになる。

さて処方の分類、整理だが、いきなり分類や整理の話をしてもほとんどの人が理解できないだろう。これを読まれている医師や薬剤師の先生でも漢方のエキスしか使えない立場の人は理解が難しいと思う。

そこでまずは、保険のエキスで加減の多い葛根湯について処方の構成、分類と整理を理解していただきたいと思う。

葛根湯の解析を例に

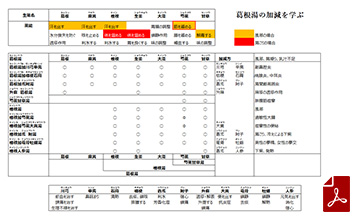

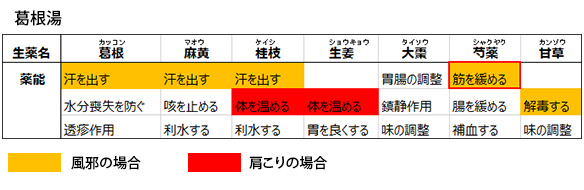

表を見ると、葛根湯を構成する7つの生薬の薬能が書いてある。

漢方メーカーの処方説明などでこのような表をよく目にするが、私の表が従来の表と違うのは、1つの生薬が複数の薬能を持っていることを示している点だ。葛根湯は風邪だけでなく肩こりにも使われるが、風邪を治す時に重要になる薬能は黄色で示してあり、肩こりの時に重要になる薬能は赤色で示してある。実際に診療する場合は、治す疾患、病態によってこれらの生薬を増減したり、他の生薬を足したり、またはもとからある生薬を省いて用いる。

これを元に葛根湯の加減をみていこう。

葛根湯の加減方

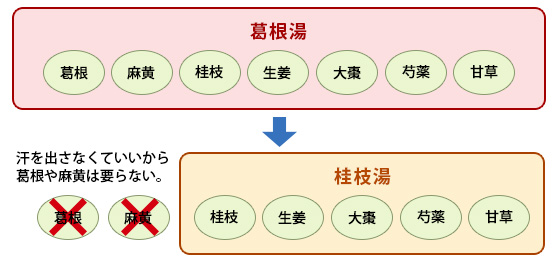

桂枝湯

葛根湯のように汗が無い場合ではなく、汗がある場合に使う

感染症初期で少しばかり自汗(汗がある)ときは汗を出す麻黄や葛根がいらないから省いてやる。そうすると桂枝湯と名付けられた処方になる。

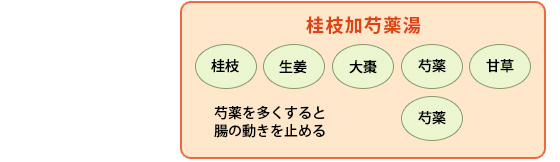

桂枝加芍薬湯

桂枝湯の芍薬を倍増した処方

桂枝湯は桂枝(シナモン)や生姜で体を温め、芍薬が筋肉を緩めてくれるから自汗のある風邪に使う。桂枝湯の芍薬を増やすと、芍薬は強力に腸の痙攣をとるので、腹痛に使える。芍薬の量を増やすので、桂枝湯に芍薬をさらに加えたという意味から桂枝加芍薬湯という名前になる。

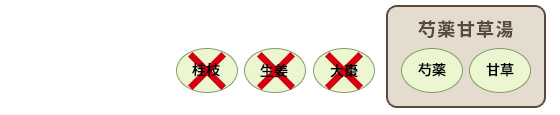

芍薬甘草湯

さらに腓腹筋ケイレン(コムラ返り)を治したければ、お腹を温めたり、胃腸の調整をする桂枝、生姜、大棗はいらないから芍薬と甘草だけにすればいい。芍薬甘草湯というよく知られた処方になる。

桂枝湯や芍薬甘草湯の方意は葛根湯に含まれていることが分るだろう。

その他、川芎、石膏などの生薬との組み合わせでどんな病気が治療できるかは下表の通りで、この生薬を組み合わせる理論は西洋医学と何ら変わりがない。

西洋薬で風邪を治療する場合、咳があれば咳止めをだし、熱があれば解熱剤を処方する。痰が多ければ痰を切るような処方を出す。それと同じだ、だが西洋医学と全く違う点もある。

それは一つ一つの生薬が複数の薬能を持っている点、さらには葛根湯で上手く発汗させるとすぐに風邪が治ることもあることだ。

漢方には確かに西洋医学では説明できない効果があり、それが漢方の特徴でもあるのだが、その点を解明するのにはいましばらく時間がかかるのだろう。

この表は葛根湯とその類型の処方を整理したものだ。私の大学の講義ノートで、学生に配っているものだ。葛根湯のことをツムラの1番などと言っては欲しくないし、葛根湯の加減は既存の保険漢方で加減を学べる数少ない処方だから講義では詳しく説明することにしている。

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に

- 2017年10月01日

「漢方医として腕を上げる方法」目次

- 1. 日本の漢方の悲惨な現状

- 1.1. 漢方の故郷 中国(2016.12.01)

- 1.2. エキス漢方の投与量はどうして1日7.5gなのか?(2016.12.15)

- 1.3. 保険漢方医は7.5gを超えて投与した経験がない(2017.01.01)

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない(2017.01.15)

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない(2017.02.01)

- 2. 腕をあげるための2つの原則と1つの道具

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則(2017.02.15)

- 2.2. 生薬の薬能は処方の中で変化する 2つめの原則(2017.03.01)

- 2.3. 丸薬(丸剤)を生薬解析の道具として使う 一つの道具(2017.03.15 )

- 3. 漢方医はどういう方法で腕を上げてきたのだろう?

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない(2017.04.01 )

- 3.2. 華陀(かだ)はどうして名医になったのか?(2017.05.01)

- 3.3. 秘伝への誤解(2017.06.01)

- 4. 漢方医学の迷信的治療

- 4.1. 漢方メーカーの宣伝にのせられるな(2017.07.01 )

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切(2017.08.01 )

- 4.3. 中医学は空想的(2017.09.01 )

- 5. 創薬の具体的な方法(独自の丸薬作り)

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に(2017.10.01)

- 5.2. 漢方薬に西洋薬の分類を当てはめて利水薬を作る(2017.11.01)

- 5.3. 瘀血の考え方と分類(2017.12.01)

- 最後に

- 創薬の楽しさ(2018.01.01)

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

- ●2025.12.20

- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。