- トップページ

- 読み物

- 漢方医として腕を上げる方法

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない

1. 日本の漢方の悲惨な現状

1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない

漢方の理論を学べば漢方医として腕が上がると誤解している漢方医が多い。だが理論は臨床とかけ離れていて、理論を学んでも腕が上がることがない。

ある会合で中医学を専門とする先生に出会った。新進気鋭の中医学の専門家で、分かりやすい中医学入門の本も書いて表彰されたこともある医者だ。

私は何気なく「生薬を使った自費診療ですか?」と聞いた。すると恥ずかしそうに保険漢方しか扱っていないという。

中医学を専門にしているなら、一つ一つの生薬を組み合わせて煎じ薬で診療しなければならない。それが中医学の専門家というものだ。保険の漢方は幾つかの生薬がセットになっているので、加減ができない。セットの薬を使いながら中医学の腕を上げていくことは不可能だ。

それなのに中医学の分かりやすい本を書くことができる。つまり理論と臨床が直接関係していないことが分る。

現在、日本の漢方専門医は2100名ほどいる。その中で高度な知識が必要な煎じ薬を日常的に使う先生は精々600名ほどだ。そうなると保険のエキス漢方しか使っていない専門医が1500名はいることになる。

理論が分かっていても煎じ薬を使えないのだから、理論だけでは生薬を使いこなすことができないことが分かる。

中医学には中医の理論があり、日本漢方には方証相対という理論があり、示唆に富む知恵が含まれている。

ただそれを学んだところで臨床の腕が上がることはない。漢方理論は臨床をしていくうちに、なるほど昔の医者はこういう風に考えていたのか、というのがわかるだけで、理論で臨床を支配することはできないのだ。さらに日本漢方の理論にとらわれると、自由に処方を組み合わせることができなくなる恐れがある。

日本漢方は処方を一つの薬として考える傾向がある

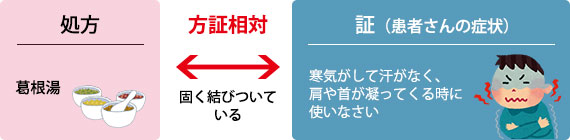

日本漢方の理論である方証相対というのは次のようなものだ。

例えば葛根湯の証というのがある。葛根湯は傷寒論という書物の中に出てくる処方で、「寒気がして汗がなく、肩や首が凝ってくる時に使いなさい。」と書いてある。感染症の初期の病態を想定して指示したものだが、日本漢方ではそれを慢性病にも当てはめ、こういう症状さえあれば病名を聞かずともどんな病気にでも葛根湯が効くという理論を作り上げた。

症状(証)と処方が固く結びついていることを方証相対(処方と証が一対となっているという意味)といい、病気の原因が、はしかであれ、歯槽膿漏であれ、中耳炎であれ、肩こりであれ上記の症状(証)があれば、病名の如何にかかわらず葛根湯が効くというのだ。そういう思想の中では葛根湯が7つの生薬からできているということを忘れて1つの薬として考えるようになってしまった。

こういう考え方が他の処方にもあり、葛根湯の証、桂枝湯の証と呼ばれている。その結果、処方を一つの薬としてみてしまう習慣が出来てしまった。

ある時、煎じ薬だけで治療している大学の漢方外来から患者がやってきた。9歳の女の子で、円形脱毛で釣藤散を処方されていた。

驚いたのは何の加減もされずに釣藤散が処方されていたことだ。これも日本漢方の影響なのだろう。加減しないなら釣藤散のエキスが保険であるのだから保険で出せばいい。

加減しない薬を半年以上も飲まされた挙句、効いてはいない。お母さんの煎じる手間、女の子がまずい煎じ薬を飲む忍耐を想像すると腹が立ってきた。

保険の釣藤散の1日量7.5gなら、9歳の女の子では十分に効くはずだ。加減しないで煎じ薬で治療する必要はない。

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない

- 2017年01月15日

「漢方医として腕を上げる方法」目次

- 1. 日本の漢方の悲惨な現状

- 1.1. 漢方の故郷 中国(2016.12.01)

- 1.2. エキス漢方の投与量はどうして1日7.5gなのか?(2016.12.15)

- 1.3. 保険漢方医は7.5gを超えて投与した経験がない(2017.01.01)

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない(2017.01.15)

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない(2017.02.01)

- 2. 腕をあげるための2つの原則と1つの道具

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則(2017.02.15)

- 2.2. 生薬の薬能は処方の中で変化する 2つめの原則(2017.03.01)

- 2.3. 丸薬(丸剤)を生薬解析の道具として使う 一つの道具(2017.03.15 )

- 3. 漢方医はどういう方法で腕を上げてきたのだろう?

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない(2017.04.01 )

- 3.2. 華陀(かだ)はどうして名医になったのか?(2017.05.01)

- 3.3. 秘伝への誤解(2017.06.01)

- 4. 漢方医学の迷信的治療

- 4.1. 漢方メーカーの宣伝にのせられるな(2017.07.01 )

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切(2017.08.01 )

- 4.3. 中医学は空想的(2017.09.01 )

- 5. 創薬の具体的な方法(独自の丸薬作り)

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に(2017.10.01)

- 5.2. 漢方薬に西洋薬の分類を当てはめて利水薬を作る(2017.11.01)

- 5.3. 瘀血の考え方と分類(2017.12.01)

- 最後に

- 創薬の楽しさ(2018.01.01)

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

- ●2025.12.20

- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。