- トップページ

- 読み物

- 漢方医として腕を上げる方法

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切

4. 漢方医学の迷信的治療

4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切

日本漢方の理論でのリンパ浮腫の治療と山本巌先生の治療を比較して日本漢方の迷信に捕らわれてはいけないということを説明してみよう。

まずはリンパ浮腫という病気について説明しておこう。

乳がん手術後のリンパ浮腫

手術や放射線治療によってリンパの流れが妨げられるとリンパ浮腫という病気になる。例えば左の乳癌で手術をし、放射線を当てると、図のように左の腕のリンパの流れが悪くなり、右に比べて腕全体が太くなり、皮膚も硬くなる。

手術や放射線治療によってリンパの流れが妨げられるとリンパ浮腫という病気になる。例えば左の乳癌で手術をし、放射線を当てると、図のように左の腕のリンパの流れが悪くなり、右に比べて腕全体が太くなり、皮膚も硬くなる。

手術をした胸の組織が壊され、さらに放射線で組織が固くなり、手先から体の中心部に戻るリンパの流れを邪魔する。組織学的に見ると繊維芽細胞という細胞が組織を固くする。

黄色で示した硬くなった組織が左腕のリンパの流れを妨げ、左腕が太くなり、リンパ浮腫と呼ばれる状態になる。

矢印はリンパの流れを示している。リンパ浮腫は西洋医学で治すのは難しい。

日本漢方で乳癌術後のリンパ浮腫を治したという発表を見つけたのでそれから引用する

リンパ浮腫の患者さんを診察すると腹力中等度で右下腹部に瘀血と思われる圧痛があったから桂枝茯苓丸加薏苡仁(けいしぶくりょうがんかよくいにん)に葛根加朮附湯(かっこんかじゅつぶとう)を加えて投与した。効果は劇的で半年後には右腕と変わらないくらい改善したとの症例報告である。

桂枝茯苓丸加薏苡仁の投薬の理由

日本漢方ではお腹の固さで病気を診断する。いわゆる腹診と呼ばれるものだ。腹力中等度で、右下腹の瘀血(おけつ)と思われる圧痛があったから桂枝茯苓丸加薏苡仁を使ったと書いてある。瘀血とは体に不要な血液が溜まっているという意味だ。瘀血が何故リンパ浮腫と結びついているかは不明だ。

日本漢方ではお腹の固さで病気を診断する。いわゆる腹診と呼ばれるものだ。腹力中等度で、右下腹の瘀血(おけつ)と思われる圧痛があったから桂枝茯苓丸加薏苡仁を使ったと書いてある。瘀血とは体に不要な血液が溜まっているという意味だ。瘀血が何故リンパ浮腫と結びついているかは不明だ。

腹力中等度とはいかなるものか?右下腹部の瘀血と思われる圧痛とは何か?なぜ多くの瘀血を取る薬があるのに桂枝茯苓丸加薏苡仁を選んだのか? それについての説明はない。

葛根湯加朮附湯の投与理由

類聚方広義という本の頭註に「葛根加朮附湯の使い方として凝ボウ腫痛する者~これで排毒すべし」と書いてあった。

葛根加朮附湯は葛根湯に附子と蒼朮を加えたもので、肩関節周囲炎などに使われる。その処方の注意書きに、凝って腫れて痛むものはこれで治せと書いてあった。だから使ったとある。

凝りがあって腫れるというのは他の病気でも起こりうることだ。それをリンパ浮腫の症状だと決めつけて使った。これこそが症状があれば病気の如何を問わず薬が効くという方証相対の考え方だ。

このことはあたかもたい焼きに背びれや尾びれがあるから本物の鯛と判断したというくらいオカシイ。

このことはあたかもたい焼きに背びれや尾びれがあるから本物の鯛と判断したというくらいオカシイ。

ただし、この症例報告はこの薬でリンパ浮腫がよくなったのは事実なのだから、何が効いていたか生薬を分析していけば、新しい治療方法が見つかるかもしれない。

本当は薬を分析し、腹証を解析して真実に近づいていかねばならないのだが、発表者はともかく日本漢方を称賛し、古典を隅々まで読むことを推奨している。

山本先生のリンパ浮腫に対する治療

私の漢方の師である山本巌先生は皮膚科にも造詣が深く、皮膚科の専門医として十分にやっていける知識があり、組織診断もできた。

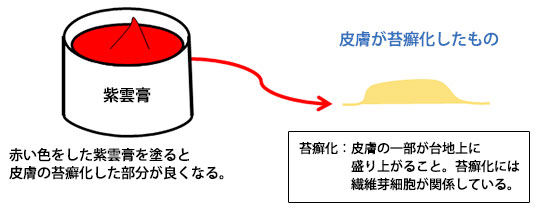

ある時、先生は皮膚の苔癬化(たいせんか)した病変が紫雲膏(しうんこう)を塗ることで良くなることをみつけた。

皮膚の組織病変も分かる山本先生は皮膚の線維芽細胞に紫根が作用しているのではないかと考えた。紫雲膏の主成分は紫根(しこん)だからだ。

| 紫雲膏の成分 |

|

紫根 文字どおり紫色の根 |

|---|

もしそうならば、組織が線維芽細胞によって固くなるリンパ浮腫、肝硬変や術後の腸管癒着などにも効くはずだ。生薬と病理変化が結びつけばこれほど応用のきくことももない。

こういう事実を教えてもらった私は子宮がんの患者さんのリンパ浮腫に紫根を応用した。

子宮がんの患者さんは放射線の治療により、下腹部が板のように固くなっていたが、紫根で柔らかくなると同時に浮腫も解消した。次に肝硬変に応用した。

肝硬変の治療

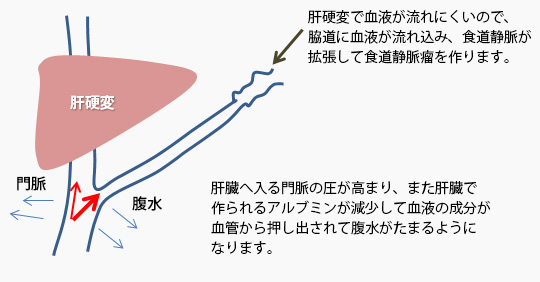

肝硬変は文字通り肝臓が線維化して硬くなる病気。肝臓が硬くなると図のように食道静脈瘤ができ、腹水が溜まるようになる。線維化する原因はアルコールやC型肝炎。

紫根が線維芽細胞を抑えるならこの病態に効くはずである。

食道静脈瘤が破裂しそうな患者に使って、20年間食道静脈瘤の手術をせずに暮らすことが出来た。肝硬変は一旦なってしまうと治らないので、これは紫根の画期的な使い方だと感じた。

その他にも腹部の手術後の腸管の癒着にも効果がある。

生薬単独の薬能を病気の症状ではなく、病理にまでさかのぼって解明できれば、これほど応用のきくこともない。紫根のみならず、血のめぐりをよくする(瘀血を取る)薬の一部もそういった作用があるので、これと組み合わせることでさらに効果を増すことができる。

山本先生は病理の知識があったから紫根が繊維芽細胞の増殖を防ぐというところにたどり着き、応用の効く紫根の使い方を見つけることができたわけだ。

[心を空しくして西洋医学を忘れて素直に方証相対を受け入れれば漢方の腕が上達する]と言っていた日本漢方の先生方の反論を聞いてみたいものだ。

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切

- 2017年08月01日

「漢方医として腕を上げる方法」目次

- 1. 日本の漢方の悲惨な現状

- 1.1. 漢方の故郷 中国(2016.12.01)

- 1.2. エキス漢方の投与量はどうして1日7.5gなのか?(2016.12.15)

- 1.3. 保険漢方医は7.5gを超えて投与した経験がない(2017.01.01)

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない(2017.01.15)

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない(2017.02.01)

- 2. 腕をあげるための2つの原則と1つの道具

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則(2017.02.15)

- 2.2. 生薬の薬能は処方の中で変化する 2つめの原則(2017.03.01)

- 2.3. 丸薬(丸剤)を生薬解析の道具として使う 一つの道具(2017.03.15 )

- 3. 漢方医はどういう方法で腕を上げてきたのだろう?

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない(2017.04.01 )

- 3.2. 華陀(かだ)はどうして名医になったのか?(2017.05.01)

- 3.3. 秘伝への誤解(2017.06.01)

- 4. 漢方医学の迷信的治療

- 4.1. 漢方メーカーの宣伝にのせられるな(2017.07.01 )

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切(2017.08.01 )

- 4.3. 中医学は空想的(2017.09.01 )

- 5. 創薬の具体的な方法(独自の丸薬作り)

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に(2017.10.01)

- 5.2. 漢方薬に西洋薬の分類を当てはめて利水薬を作る(2017.11.01)

- 5.3. 瘀血の考え方と分類(2017.12.01)

- 最後に

- 創薬の楽しさ(2018.01.01)

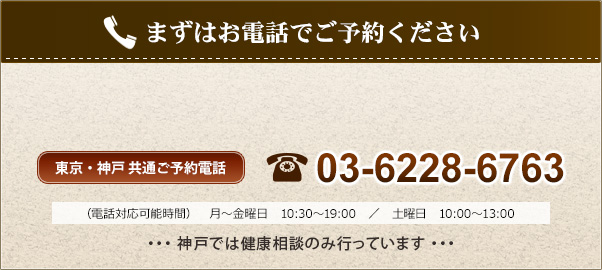

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.02.01

- 121.腹水

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。