漢方治療

アレルギー性鼻炎の治療

アレルギー性鼻炎(鼻アレルギー)も、当院の漢方丸剤と食事療法で根本治療が可能です。

疾患・症状

くしゃみ、鼻水、鼻詰まりが3大症状。

鼻の症状以外に目のかゆみ(アレルギー性結膜炎)を併発している人が多いのが特徴です。

鼻や目の症状が収まっても体のだるさや不調を感じている人もいます。

西洋医学での主な治療

| 抗アレルギー剤 | 眠くなる、体がだるいなどの症状が出ます。症状を抑える作用しかありません。 |

|---|---|

| ステロイド内服 | ステロイドが入っているために長期投与ができません。 |

| 点鼻薬 | 作用時間が短く、長期間にわたって使用すると鼻粘膜が肥厚して匂いを感じにくくなってきます。 |

| 減感作療法 | 治療に何年も時間がかかる上に、抗原が何か分からない場合には適応できないといった特徴があります。 |

| 掃除、マスク | ハウスダストやダニにアレルギーの人が頻回に掃除をしても、また床の絨毯をフローリングにしても効果があったとは聞いたことはありません。 マスクもあまり効果がないようです。 |

香杏舎銀座クリニック

での治療

医院内で作る自家製丸剤と食事療法(糖分制限)で根本治療になります。

眠気もなく、鼻炎症状がなくなるだけでなく、体のしんどさもなくなります。

アレルギー性結膜炎も同時によくなります。また、即効性もあります。

一般の保険の漢方の治療では、小青龍湯(しょうせいりゅうとう)や麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)がよく使われています。処方に含まれる麻黄はアレルギー性鼻炎を押さえる力が強いのですが、エフェドリンが含まれ、これに過敏に反応する人は不眠や動悸を訴えることがあります。

当院の丸剤は麻黄を除き、免疫を上げる黄耆(おうぎ)、甘草(かんぞう)、人参、毒素を排泄する枳実(きじつ)、炎症を抑える黄連(おうれん)などの生薬を加減して現在の丸剤を作り上げています。

当院で治療を希望される方は、症状がひどい状態でお越しください。

内服テストをして30分で症状が和らぐかどうかを確認します。

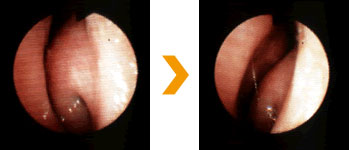

鼻づまりの状態が漢方薬投与1時間で解消しています。 このように漢方には即効性があります。

鼻づまりの状態が漢方薬投与1時間で解消しています。 このように漢方には即効性があります。

参考文献

- 「麻黄附子細辛湯の抗アレルギー作用」

日笠穰、他 1988年 基礎と臨床 - 「鼻症状に対する麻黄附子細辛湯の効果」

日笠穰、他 1990年 和漢薬学会誌 - 「小児に対する麻黄附子細辛湯の長期投与について」

日笠穰、他1990年 和漢薬医学会大会要旨集

平均治療期間

2~3か月

丸剤と食事療法の併用で根本治療になります。

長期にアレルギー性鼻炎が続いている人は鼻の粘膜の免疫が落ちて 副鼻腔炎(チクノウ)を併発します。鼻汁が透明から黄色や緑のものが混じるようになります。その場合は 3~4か月 治療にかかります。

アレルギー性鼻炎は当院でも治癒率の高い疾患です。

日笠から見た疫学

1950年代までは鼻の病気は副鼻腔炎(チクノウ)でした。いわゆる鼻タレ小僧です。

昔はどこにでもいた鼻タレ小僧は1960年代になると全くいなくなりました。日本人の蛋白摂取が増えて免疫がよくなったからです。

アレルギー性鼻炎は1960年頃の高度成長期から患者が増え始め、現在では国民の20%がこの病気にかかっていると言われています。

季節性(花粉が飛ぶ時期だけに症状が悪化するタイプ)と 通年性(1年中症状があるタイプ)に分けられ、スギ花粉の患者さんが一番多くなっています。

1987年には、広島県の宮島の猿がスギ花粉になっていることがわかりました。今では犬、猫などにも鼻アレルギーがあることが知られています。

世界中での有病率は分かりませんが、海外にいた人の話を聞くと貧しい国には少なく、日本が飛び抜けて高いようです。そういうことから考えて、アレルギー性鼻炎の発症には栄養過多、特に糖分の取りすぎが関係していると考えられます。

治療の症例

M.E. 様(21歳)女性 鍼灸師

季節性のアレルギー性鼻炎があり、チョコレートなど甘いものが好きな患者さま。糖分制限と薬で症状が消失しました。薬の即効性に驚いてくれました。

T.S. 様(49歳)女性 添乗員

通年性のアレルギー性鼻炎の患者さま。外国で症状がひどくなると困るとのことで来院されました。薬を処方したがあまり良くならず、詳しく聞くと黄色い鼻水も出るとのことでした。副鼻腔炎の薬も混ぜて処方したところ、2か月半で症状が消失し、現在は薬を減らしています。

K.N. 様(59歳)女性 主婦

12月から2月にかけていつもアレルギー性鼻炎が出ています。ブタクサなどのシーズンでもないので何が原因か分からずにいました。丸剤を飲むことで、1か月で症状は消失。シーズン的にいただき物のお菓子をたくさん食べることでアレルギーになっていたように思うということでした。

疾患別症例一覧

この他の具体的な症例は「臨床日記」で

ご確認ください。

診察予約はお電話で

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように

で診察を行っています。

診察をご希望の方は、まずお電話ください。

03-6228-6763

(電話対応時間)月~水・金曜日 10:30~15:00