- トップページ

- 読み物

- 漢方医として腕を上げる方法

- 1.2. どうして漢方薬の1日の投与は7.5gなのか?

1. 日本の漢方の悲惨な現状

1.2. どうして漢方薬の1日の投与は7.5gなのか?

保険の漢方薬の1日投与量はほとんどの処方が 7.5g だ。だから漢方エキスには決まった基準量があると誤解している漢方医が多い。だが決まった投与量があるわけではない。

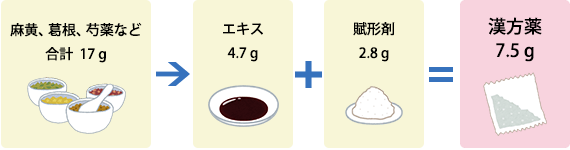

例えば葛根湯の場合、麻黄、葛根など基準となる生薬の合計 17g を煎じると 4.7g のエキスが取れる。これに 2.8g の賦形剤を入れて 7.5g にしてある。賦形剤を入れるのは吸湿性を抑えるためだ。

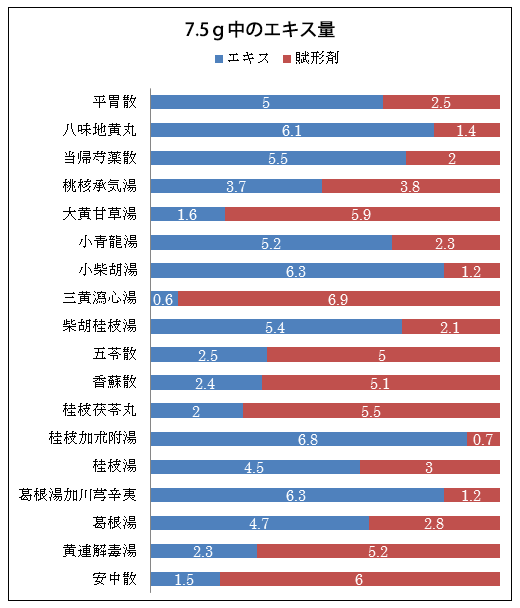

生薬を煎じるとデンプン質や糖質の多い生薬からは多くのエキスが取れ、そうでないものは少ないエキスしか取れない。エキス量は三黄瀉心湯の 0.6g から桂枝加朮附湯の 6.8g までのばらつきがある。このエキスに賦形剤を入れて吸湿性を防いでいるのだが、もし吸湿性を防ぐためだけに必要最低限の賦形剤を入れていくと、当然のことだが処方によってばらつきがでる。

例えばエキス収量の少ない三黄瀉心湯の場合、エキス量は 0.6g だから吸湿性を防ぐために必要な賦形剤は 1g で十分だ。すると1日量は 1.6g になる。そうなると処方によって1日量が 1.6g になったり 7.5g なったりとバラバラになるので、賦形剤の量を加減して1日投与量を 7.5g に統一している。

つまり処方によってばらつくエキス収量を統一するために賦形剤で 7.5g に調整しているのであって、漢方薬の1日投与量が 7.5g と決まっているのではない。

保険漢方ばかりを使っていると、何となく厳密な基準で作られているように勘違いしていく。

表は成川一郎氏の本から作成したもの。基準とされる生薬量からどれだけのエキスが取れるかを示している。

出典「漢方の主張」 成川一郎氏著 健友館 1991年

- 1.2. どうして漢方薬の1日の投与は7.5gなのか?

- 2016年12月15日

「漢方医として腕を上げる方法」目次

- 1. 日本の漢方の悲惨な現状

- 1.1. 漢方の故郷 中国(2016.12.01)

- 1.2. エキス漢方の投与量はどうして1日7.5gなのか?(2016.12.15)

- 1.3. 保険漢方医は7.5gを超えて投与した経験がない(2017.01.01)

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない(2017.01.15)

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない(2017.02.01)

- 2. 腕をあげるための2つの原則と1つの道具

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則(2017.02.15)

- 2.2. 生薬の薬能は処方の中で変化する 2つめの原則(2017.03.01)

- 2.3. 丸薬(丸剤)を生薬解析の道具として使う 一つの道具(2017.03.15 )

- 3. 漢方医はどういう方法で腕を上げてきたのだろう?

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない(2017.04.01 )

- 3.2. 華陀(かだ)はどうして名医になったのか?(2017.05.01)

- 3.3. 秘伝への誤解(2017.06.01)

- 4. 漢方医学の迷信的治療

- 4.1. 漢方メーカーの宣伝にのせられるな(2017.07.01 )

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切(2017.08.01 )

- 4.3. 中医学は空想的(2017.09.01 )

- 5. 創薬の具体的な方法(独自の丸薬作り)

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に(2017.10.01)

- 5.2. 漢方薬に西洋薬の分類を当てはめて利水薬を作る(2017.11.01)

- 5.3. 瘀血の考え方と分類(2017.12.01)

- 最後に

- 創薬の楽しさ(2018.01.01)

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.02.01

- 121.腹水

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。