- トップページ

- 読み物

- 漢方医として腕を上げる方法

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない

1. 日本の漢方の悲惨な現状

1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない

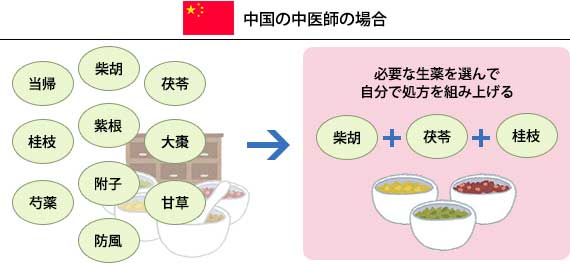

中国の中医師と日本の漢方医の状況をまとめてみよう

中国の中医師は生薬一つ一つの薬能を熟知していて、必要な生薬を選んで自分で処方を組みあげていく。各生薬の量も自由に使う。

日本の保険漢方の場合、葛根湯といった生薬がセットになった薬を使うだけ。

生薬の加減も出来ず、セットになった薬を決まった量以上使うこともできない。煎じ薬の場合でも方証相対の影響で、処方の加減をせずに保険漢方のようにセットで出すことが多い。

つまり、葛根湯、桂枝茯苓丸、八味丸などという昔からの処方をそのまま出すことが多いのだ。

何故日本には新しい漢方処方を作る先生がいないのか?

漢方で本当に腕を上げたいと思ったら、自分で工夫して新しい薬を作って行かねばならない。そのためには生薬を自由自在に組み合わせていける状況、つまり煎じ薬を使うしか方法はない。だが、煎じ薬だけで勝負しようとなると、保険診療はできない。生薬問屋から買う生薬の納入価の方が、法律で決められている値段より高いからだ。つまり難病を治したいと思ったら煎じ薬を使う自費診療に移行するしかない。

だが自費診療をすることは容易ではない。そこにはプロとアマ以上の壁が立ちはだかっている。

私は自由に生薬を組み合わせる環境を作り、毎日生薬や処方の研究をしているが、そういったプロから見れば、日本の漢方専門医、指導医は上達したいという意欲さえ感じられないのに、漢方医として不思議な自信を持っている。

大学病院で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない

保険漢方を使っていてもその処方の本当の効果さえ知らないことはすでに説明した。また理論が出来ても臨床とはつながらないことも説明した。

つまり何も知らないのに、何故自信を持つのだろうか?

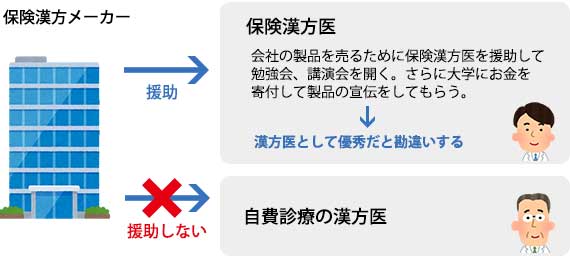

それは漢方メーカーの影響が大きい。

保険漢方薬は年間に1000億円も売り上げる一大産業で、売り上げの85%を大手メーカー1社で売り上げている。

メーカーは潤沢な資金で我々漢方医を応援していてくれる。本当にありがたいことだと思う。ただ生薬を使った煎じ薬の診療は漢方メーカーの守備範囲ではなく、そこに資金を投入する意味はない。メーカーは保険の範囲で講演をしてくれる人を探し、保険漢方薬の宣伝のために大学に金を寄付しているにすぎない。

保険漢方医はメーカーで講演会の演者や司会などを依頼されているうちに自分を漢方の専門家と勘違いしてしまう。その象徴が大学の保険漢方外来だ。

40年以上前から民間でも使われている保険漢方薬を、大学で専門外来として称して行うほど恥ずかしことはない。それを感じないほど自分の置かれている立場が分かっていないのだ。大学は潤沢な資金と優秀な先生がいるのだからプロとしての矜持持ってほしい。

専門家の講演にはスポンサーはつかない

私の恩師である山本巌先生に関する勉強会が東京で開かれることになった。主催するのは漢方メーカーだ。東京在住の山本巌先生の直弟子は私だけだが、勉強会には九州で活躍する孫弟子の先生が、わざわざ九州から呼ばれて講演を行った。

直弟子の私ではなく、孫弟子の先生を九州から呼んだのには理由がある。

私は弟子の中で唯一自費診療をしているからだ。保険のエキスを売りたい漢方メーカーにとって保険漢方以外の話はなんの得にもならない。

もし保険漢方医が腕を持ちたいと思って勉強会に参加してもそういう話は聞けない。自費診療のノウハウを教える勉強会にはスポンサーがつかないのだ。こういう状態をよく理解した上で、私のプロになるための方法論を読んでいただきたいと思う。

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない

- 2017年02月01日

「漢方医として腕を上げる方法」目次

- 1. 日本の漢方の悲惨な現状

- 1.1. 漢方の故郷 中国(2016.12.01)

- 1.2. エキス漢方の投与量はどうして1日7.5gなのか?(2016.12.15)

- 1.3. 保険漢方医は7.5gを超えて投与した経験がない(2017.01.01)

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない(2017.01.15)

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない(2017.02.01)

- 2. 腕をあげるための2つの原則と1つの道具

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則(2017.02.15)

- 2.2. 生薬の薬能は処方の中で変化する 2つめの原則(2017.03.01)

- 2.3. 丸薬(丸剤)を生薬解析の道具として使う 一つの道具(2017.03.15 )

- 3. 漢方医はどういう方法で腕を上げてきたのだろう?

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない(2017.04.01 )

- 3.2. 華陀(かだ)はどうして名医になったのか?(2017.05.01)

- 3.3. 秘伝への誤解(2017.06.01)

- 4. 漢方医学の迷信的治療

- 4.1. 漢方メーカーの宣伝にのせられるな(2017.07.01 )

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切(2017.08.01 )

- 4.3. 中医学は空想的(2017.09.01 )

- 5. 創薬の具体的な方法(独自の丸薬作り)

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に(2017.10.01)

- 5.2. 漢方薬に西洋薬の分類を当てはめて利水薬を作る(2017.11.01)

- 5.3. 瘀血の考え方と分類(2017.12.01)

- 最後に

- 創薬の楽しさ(2018.01.01)

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

- ●2025.12.20

- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。