- トップページ

- 読み物

- 漢方医として腕を上げる方法

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則

2. 腕をあげるための2つの原則と1つの道具

2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則

効率よく漢方を学んでいくためにはたった2つの原則に気をつければいい。

最初の原則は漢方理論を臨床に持ち込まないことだ。

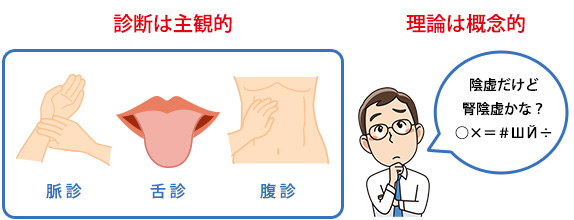

漢方医学を学ぶコツは、逆説的な言い方だが、できるだけ漢方の思想に捕らわれないことだ。漢方は現代医学が発達する前の学問だから診察は五感に頼ったものだ。たとえば診断に使われる脈診は脈が【滑】なのか、【弦】なのかは漢方医の主観的な判断になる。

漢方医は五感に頼った情報を得ると頭の中で陰陽五行論を駆使して診断が行われる。

患者さんが陰虚だと判断した場合、それは漢方医の頭にある概念的なもので、どうして陰虚なのかについて客観的な証拠を出すことはできない。

もしアトピー性皮膚炎の患者さんを見て陰虚のアトピーなどと判断して処方を出したら永遠に腕は上がらないだろう。

何故なら薬が効かなかった場合、五感に頼った診察が悪かったのか、もしくは概念的な診断学、つまり論理構成が間違ったのかが検証できないからだ。

つまり診断した過程が検証できないのだ。漢方理論を使った診断を繰り返してもそれが経験として積みあがらないことは目に見えている。臨床に漢方理論を入れれば入れるほど堂々巡りが始まって真実にたどり着かない。

アトピーに陰虚のアトピーも気虚のアトピーも存在しない。

西洋医学の診断は血液検査といった客観データを用いた診断であり、人によって判断が異なることはない。だから漢方医として患者さんを診断する場合、西洋医学の診断や病態を基準に考えねばならない。

つまり漢方を学ぶコツは漢方理論を診察には持ち込まないことだ。反対にいうと西洋医学的病名だけで治療をしなければいけないということだ。

漢方理論は古典を読むための文法

では漢方の理論は全く必要ではないのか?

そうではない。漢方理論を知らないと古典を読むことができない。ご存じのように漢方の理論は今から2000年以上前に出来上がった。その当時の最新哲学であった陰陽五行論をベースとして作られている。だから漢方理論は古典を読むための古文法のようなものだと思えばいい。

日本の漢方にも理論があり、日本漢方と呼ばれている。だが実際にはそういった理論を詳しく解説した入門書があるわけでなく、また大塚敬節先生や矢数道明先生の本を読んでみてもそういう理論が整然と書かれているわけでもない。

日本の漢方に独特の理論があるということを主張する先生方もいるが、診察でその理論が使われることはあまりないと言っていい。

漢方理論は科学の発達しなかった時代の病気に対する理論であり、有意義な知識を多く含んではいるが、現代の病気にそのまま当てはめて考えてはいけない。これが一番大切なことだと思う。

漢方理論を試験で問うてはいけない

ついでにこのことも言っておきたい。

大学の医学部の試験や資格試験にこういう理論を出す先生がおられるようだが、そういったことはできる限り止めて欲しい。

漢方理論は医学的仮説に過ぎず、証明された事実ではないからだ。確かに漢方医なら知っておかねばならないことでも、記憶させることは洗脳教育に繋がる。漢方理論は臨床で患者さんを診ていくうちに理解していくものだ。

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則

- 2017年02月15日

「漢方医として腕を上げる方法」目次

- 1. 日本の漢方の悲惨な現状

- 1.1. 漢方の故郷 中国(2016.12.01)

- 1.2. エキス漢方の投与量はどうして1日7.5gなのか?(2016.12.15)

- 1.3. 保険漢方医は7.5gを超えて投与した経験がない(2017.01.01)

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない(2017.01.15)

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない(2017.02.01)

- 2. 腕をあげるための2つの原則と1つの道具

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則(2017.02.15)

- 2.2. 生薬の薬能は処方の中で変化する 2つめの原則(2017.03.01)

- 2.3. 丸薬(丸剤)を生薬解析の道具として使う 一つの道具(2017.03.15 )

- 3. 漢方医はどういう方法で腕を上げてきたのだろう?

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない(2017.04.01 )

- 3.2. 華陀(かだ)はどうして名医になったのか?(2017.05.01)

- 3.3. 秘伝への誤解(2017.06.01)

- 4. 漢方医学の迷信的治療

- 4.1. 漢方メーカーの宣伝にのせられるな(2017.07.01 )

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切(2017.08.01 )

- 4.3. 中医学は空想的(2017.09.01 )

- 5. 創薬の具体的な方法(独自の丸薬作り)

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に(2017.10.01)

- 5.2. 漢方薬に西洋薬の分類を当てはめて利水薬を作る(2017.11.01)

- 5.3. 瘀血の考え方と分類(2017.12.01)

- 最後に

- 創薬の楽しさ(2018.01.01)

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.02.01

- 121.腹水

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。