- トップページ

- 読み物

- 漢方医として腕を上げる方法

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない

3. 漢方医はどういう方法で腕を上げてきたのだろう?

3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない

前回までに私は、腕を上げるためには漢方の2つの迷い道を避ける方法をお話した。

一つは漢方思想に捕らわれるという迷い道、2つ目は処方という迷い道だ。これについては十分理解出来たと思う。

では昔の漢方医はどういう方法で腕を上げてきたかを考えてみたい。

臨床研究は一度も行われてこなかった

西洋医学の場合、薬の効果を確かめるために臨床研究が行われている。製薬会社は営利目的で薬を開発して特許を取る。それを最終的な臨床試験に持ち込む。

患者さんを2つのグループに分け、一方の患者群には特許を取った薬を投与し、他のグループには偽薬(プラシーボ)を投与する。投薬する医者もどんな薬を投与しているか分からないようにして効果判定をする。薬の効果を統計的に処理して、有効であれば保険に採用されるように働きかけて売り出す。

しかし、漢方薬はこういう手順を踏んで開発されたことは一度もない。理由は明白で、漢方薬で特許をとることができないからだ。

臨床治験にはお金がかかる。漢方薬の効果を確かめるために臨床治験をしても、何のメリットもない。だから紀元前から漢方薬はこういった方法で開発されてはこなかった。

ではどうして発達してきたのか?

それは個人の努力によるものだ。

中国ではある中医師がいろいろと工夫をしてよく効く薬をつくった。その薬は親、子、孫の3代にわたってその効果を確かめられ、本当に効くということが分かれば秘伝の処方集に書き加えられて秘密裏に伝承されてきた。

漢方は秘密にして伝授されてきた

1949年、毛沢東が中国を支配した。その時、中医学で開業している医家に向かって、もし新生中国で中医師を続けたいなら、秘伝の処方を1つ共産党に差し出しなさいという命令を出した。

1949年、毛沢東が中国を支配した。その時、中医学で開業している医家に向かって、もし新生中国で中医師を続けたいなら、秘伝の処方を1つ共産党に差し出しなさいという命令を出した。

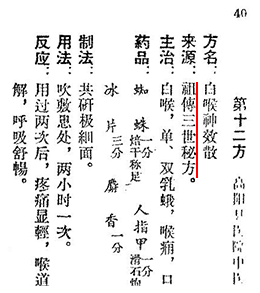

この指令によって差し出された処方を献党処方という。

右の図を見ると、薬の来源(由来)として先祖から3代に渡って密かに伝えられたものだと書いてある。

大事に秘密にしてきた秘伝の処方集から新生中国で開業するためにやむを得ず出したものだろう。

秘密だといっても、日本には保険の漢方薬があるではないかという人もいるだろう。

たしかに日本の一般的な保険薬は、この手続きを踏んで保険薬に採用されている。唯一の例外は漢方薬だ。

効能効果も副作用試験もされずに保険に採用されている。だから治療量もLD50(半数致死量。実験動物の半数が死亡する量)も分かってはいないのだ。

漢方の医学校はどれだけ機能したのか?

現在、日本では医者1人を育てるのに5000万円から7000万円ほどかかるといわれている。無論、国からの補助があるので、私立であってもすべてのお金が自己負担になっているわけではない。

民主主義の国では医療は重要なインフラだから国が金をかけて医者を育て、また医療費を保険という形で提供し、税金も惜しみなく投与している。

民主化する以前の時代、王や皇帝もしくは将軍が支配している独裁国家では、庶民を救うために自分の費用で庶民を助けただろうか?

少なくとも広範な医学教育は行われてこなかった。

考えてみれば当然だ。独裁者は庶民のことなど興味はなかった。自分の周りのインフラとしての医者は必要でも、多くの医者は必要なかった。だから医者になりたい者は医者について個人的に学んだ。

無論、日本でも衆方規矩を書いた曲直瀬道三のような立派な医学者もいたが、一般的には医療を学ぶのは受益者負担だったはずだ。

現在、中国では中医学院という中医学の大学があり、整った環境で中医学を教えている。しかし、それは標準化された知識であり、決して飛び抜けた知識ではない。

ではもっと深い治療方法を学ぶことはできないのか?

そういう場合は大学を卒業した後に老中医(優れた中医師の尊称)に個人的に費用を払い、レッスンを受けることが制度化されている。無論ここで教わる知識は秘密裏に伝承されていく。

日本では大学病院や県立病院などで漢方外来をしている施設がある。そういうところの治療は平均的であり、決して特殊なものではない。

そういった場所でよく効く処方を医者が作ったとしても、個人の知識として秘匿することは許されない。見学者や上司の教授などと共有され、すぐに標準化されていく運命にある。

医者も一般の人も大学病院には特別な治療があり、開業医には特別な治療はないと考えている。それは西洋医学には当てはまっても漢方治療には当てはまらない。知識を秘匿できないところに特別な治療がないのは言うまでもない。

水滴が水面に落ちるがごとく

秘密裏に伝授されてきた処方は伝えられていくうちに少しずつ漏れ出し、ゆっくりとだが世間に知れ渡っていく。

秘密裏に伝授されてきた処方は伝えられていくうちに少しずつ漏れ出し、ゆっくりとだが世間に知れ渡っていく。

葛根湯も秘密裏に伝授されていたのだが、あまりによく効く薬なので、伝言ゲームのように広がっていったに違いない。そうするうちに紀元200年頃、張仲景によって傷寒論としてまとめられたのではないかと想像される。

つまり秘密の処方は、水滴が水面に落ちるがごとくゆっくりとだが確実に民衆の中に広がり、しばらくするとそれは漢方の常識として定着していく。

現代のように西洋医学の特許を取った薬、例えばペニシリンとかタミフルが突然出現するような状況ではなかったのだ。

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない

- 2017年04月01日

「漢方医として腕を上げる方法」目次

- 1. 日本の漢方の悲惨な現状

- 1.1. 漢方の故郷 中国(2016.12.01)

- 1.2. エキス漢方の投与量はどうして1日7.5gなのか?(2016.12.15)

- 1.3. 保険漢方医は7.5gを超えて投与した経験がない(2017.01.01)

- 1.4. 漢方の理論を勉強しても腕は上がらない(2017.01.15)

- 1.5. 大学で保険の漢方外来をすることほど恥ずかしいことはない(2017.02.01)

- 2. 腕をあげるための2つの原則と1つの道具

- 2.1. 漢方理論を臨床に持ち込まないこと 1つめの原則(2017.02.15)

- 2.2. 生薬の薬能は処方の中で変化する 2つめの原則(2017.03.01)

- 2.3. 丸薬(丸剤)を生薬解析の道具として使う 一つの道具(2017.03.15 )

- 3. 漢方医はどういう方法で腕を上げてきたのだろう?

- 3.1. 漢方で特許を取ることは出来ない(2017.04.01 )

- 3.2. 華陀(かだ)はどうして名医になったのか?(2017.05.01)

- 3.3. 秘伝への誤解(2017.06.01)

- 4. 漢方医学の迷信的治療

- 4.1. 漢方メーカーの宣伝にのせられるな(2017.07.01 )

- 4.2. 日本漢方より西洋医学の病理学が大切(2017.08.01 )

- 4.3. 中医学は空想的(2017.09.01 )

- 5. 創薬の具体的な方法(独自の丸薬作り)

- 5.1. 未知の学問は整理と分類が大切~葛根湯の解析を例に(2017.10.01)

- 5.2. 漢方薬に西洋薬の分類を当てはめて利水薬を作る(2017.11.01)

- 5.3. 瘀血の考え方と分類(2017.12.01)

- 最後に

- 創薬の楽しさ(2018.01.01)

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.02.01

- 121.腹水

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。