第11話「レントゲン技師だったマッサージ師の治療」

変わった経歴の女性マッサージ師がいた。県立病院のレントゲン技師をしていたのだが、レントゲンに写る骨の歪みに興味を覚え、年金がもらえる年齢になると病院を辞めてマッサージ師の資格を取った。

治療は左右の人差し指か親指を使って体の離れた2つの圧痛点をじっと押さえる。そうしながら左右二本の指の間にある筋肉を緩めていく。治療は長い時で3時間もかかる。時として婆さんはうたた寝をしながら治療をする。すさまじい治療だ。

治療に関しては何も教えてくれないので、患者として足しげく通った。仰向けに寝かされ首の治療が始まると、私はいつも深い眠りに落ちてしまう。ふと目を開けると白髪でオカッパ頭の婆さんが顔をのぞき込んでいて、びっくりする。それはあたかも夢の中で砂かけ婆に出くわしたようでもあった。

指で筋肉そのものをマッサージするのではなく、筋肉の付着部付近を押して筋肉を緩めると、筋肉自身に痛みが来ないので大変優れた方法だが、緩むまでにかなりの時間がかかるのが難点だ。

指で筋肉そのものをマッサージするのではなく、筋肉の付着部付近を押して筋肉を緩めると、筋肉自身に痛みが来ないので大変優れた方法だが、緩むまでにかなりの時間がかかるのが難点だ。

治療が長いので、雑談をしながら治療を受ける。「この間、当直していると、過換気症候群の若いお嬢さんが運ばれてきてね。家族は何事が起こったかと大騒ぎをしていたよ」と私は話を始めた。

過換気とは呼吸をしすぎることによっておこる病気という意味だ。呼吸をしすぎると、どうして病気になるのだろう。

呼吸によって人は酸素を体の中に取り込み、不要な炭酸ガスを吐きだす。余分な炭酸ガスはできるだけ体の外に出し、酸素をできるだけ多くとりこんだほうが体には良い。

だが面白いもので、不要と思われる炭酸ガスも血液中に溶け込んで血液がアルカリ性に傾きすぎないように調節する働きをもっている。もし呼吸を短い時間内に幾度も繰り返すと、必要以上の炭酸ガスが体から出ていって、体液がアルカリ性に傾く。すると筋肉が硬直する。ひどくなると手足を伸ばしたまま身動き一つできなくなる。金縛りの状態だ。

こうなると患者さんはパニックにおちいって、ますます激しく息をするから、ますます硬直がひどくなるという悪循環になる。過呼吸は精神的なストレスが原因とされているので、神経科の病気と考えられている。

治療について教科書には次のように書いてある。

まず患者さんによく病気を説明して心配ないことをわかってもらう。そして患者さんの口を紙袋で覆う。こうすることで患者さんは一度吐いた息を何度も吸うことになる。つまり、結果として炭酸ガスの濃い空気を吸うことになる。これによって血液中の炭酸ガスの濃度が元にもどって硬直が取れる。すると患者さんも安心して普通の呼吸ができるようになる。

理屈はこうなのだが、パニックにおちいっている患者さんが冷静な耳を持っているはずもなく、適当な紙袋が手じかにあるわけでもない。紙袋で患者さんの口を覆ってみたところで、首を左右に振って拒否されることが多い。だから現実には鎮静剤の注射をうつことになる。

この話を聞いた婆さんは、「過換気症候群は神経科の病気では無い」と言う。

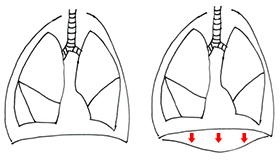

「体の歪みから横隔膜がひきつれて呼吸がしにくくなるのが原因よ。

胸郭の筋肉が凝って固くなると横隔膜が動かなくなる。すると深く息を吸うことができなくなるわけ。だから患者さんは息ができなくなるのではないかと、不安になって浅い息をくりかえすの。筋肉をほぐすと横隔膜がよく動くようになって治るわ。横隔膜が肋骨の下についている、そう、この辺を押せばいいの」といって、いきなり私の胸と腹の境あたりをグーと押した。

ギャーと痛みのために私は思わず声をあげた。

婆さんの話を聞きながら、ふと何人かの過換気の患者さんのことを思いだした。いずれの患者さんもひどい肩凝りを同時に訴えていた。確かにそういう可能性もあるかもしれないと思った。

肺は縮んで息を吐き出すことは出来るが、吸いこむことができない。息を吸い込む時は横隔膜や胸郭が広がって胸腔内を陰圧にすることで肺に空気が入る。横隔膜の動きが悪くなると、息を吸い込みにくくなる。

肺は縮んで息を吐き出すことは出来るが、吸いこむことができない。息を吸い込む時は横隔膜や胸郭が広がって胸腔内を陰圧にすることで肺に空気が入る。横隔膜の動きが悪くなると、息を吸い込みにくくなる。

ある日、典型的な患者がやってきた。過去に何度か過換気の病歴がある中年の女性だ。

話を聞くと、何度も病気をしているので、「発作がいつおこるのか」が自分でわかるという。疲れて肩がこりだすと呼吸が浅くなるという。その患者さんに婆さんから教わった治療をしたら発作が治ってしまった。なるほど神経科の病気でも筋肉の凝りから病気がおこるのだと思った。

それにしても婆さんの指の力はすごい。どうしてかと聞くとレントゲンの出し入れに硬いクリップを外したり止めたりする作業があって、それで強くなったという。

世間ではうつ病、パニック障害などは心の病気と考えられている。しかし心と体をそれほど明確に分けて考えていいのかということだ。

体調が悪ければ心も暗くなり、いいことも思いつかなくなる。心と体を分離せず、体調を整えることで心を明るくすることもできるはずだ。

- 第11話「レントゲン技師だったマッサージ師の治療」

- 2016年04月15日

「民間治療見聞録」目次

- 第1話 民間治療にのめり込むきっかけになった話(2015.11.01)

- 第2話 体を触ることで内臓疾患が治るか?(2015.12.01)

- 第3話 民間療法は現在の医療より進んでいたのか?(2015.12.15)

- 第4話 民間治療の分類(2016.01.04)

- 第5話 鍼治療(2016.01.15)

- 第6話 灸による治療(2016.02.01)

- 第7話 耳鍼、水晶鍼(2016.02.15)

- 第8話 井穴鍼(せいけつしん)(2016.03.01)

- 第9話 体から血を吸いだし(刺絡 瀉血)、内出血させて治療する(吸角)(2016.03.15)

- 第10話 武道家のマッサージ師(2016.04.01)

- 第11話 レントゲン技師だったマッサージ師の治療(2016.04.15)

- 第12話 ストレッチとリンパマッサージ(2016.05.01)

- 第13話 お寺で発達した整体術(2016.05.15)

- 第14話 カイロプラクティックと環椎(2016.06.01)

- 第15話 オステオパシー(2016.06.15)

- 第16話 柔道整復術(2016.07.01)

- 第17話 気功(2016.07.15)

- 第18話 気功と佛眼(2016.08.01)

- 第19話 催眠療法、野口整体、Oリングテストなど(2016.08.15)

- 第20話 内蔵疾患から背中が歪むことがあるか?(2016.09.01)

- 第21話 骨格は歪んだり治ったりしている(2016.09.15)

- 第22話 医療にするための方法論(2016.10.01)

- 第23話 整体で病気を予防できる(2016.10.15)

- 最終話 最後に(2016.11.01

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

- ●2025.12.20

- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。