- トップページ

- 読み物

- 山本巌先生の漢方理念

- 第4回 山本漢方とはどういう思想か?

第4回 山本漢方とはどういう思想か?

漢方思想の整理

漢方薬を使うためには西洋医学とは違う漢方思想が必要だと考えられている。

その思想は大きく分けて2つあり、「中医学」と「日本漢方」だ。

病態を分析し、それに合う生薬を見つけ出す作業に複数の思想が存在すること自体、漢方医学の未熟性を示すものだ。

山本先生の漢方思想

山本先生は中医学や日本漢方の理論を深く知っていたが、それらが実際の臨床にはあまり役に立たないこともよく知っていた。

では彼の漢方思想とは一体何だったのだろう。

山本門下の医者に聞くと、【西洋医学と東洋医学を融合させて新しい医学を作る】と答えるだろう。

漢方医なら誰しも、西洋医学の難病に対してうまく漢方を使っていきたいと思うから、これは思想とは言えない。

私は、山本先生が病態把握に漢方的診断を用いず、西洋医学の病名で治療することによって腕を上げたのではないかと想像している。

そしてそれが山本漢方の本質だと思っている。

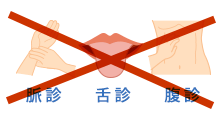

漢方の病態把握は舌診、脈診、腹診といった主観的なデータを元に弁証論治や方証相対といった概念的な思想によって行われる。この、医者によって異なる診断を捨て、西洋医学的病名で治療するという、思想的割り切りをすることによって山本先生は腕を上げたのではないかと思うのだ。

漢方が効かなかった場合、自分の舌診や腹診が悪かったのか?それとも弁証論治が悪かったのか? という迷いがなくなった分だけ、試行錯誤する必要がなくなったから急速に腕を上げることができたに違いない。

このことをもう少し詳しく説明してみよう

西洋医学の発達で診断技術は急速に進歩した。腹痛は単なる胃炎か、膵炎か、それとも虫垂炎なのかといったことが正確に診断されるようになった。つまり、漢方医学の古典的診断学は必要でなくなったのだ。

中医学の理論のなかに重要な知識が含まれていることは私も重々承知しているが、患者を前にしてその診断学を使う必要はない。

西洋医学の診断学が発達したので、診断を中医学に頼る必要はなくなった。西洋医学の病気分類で処方を投与すべきだ。

西洋医学の診断学が発達したので、診断を中医学に頼る必要はなくなった。西洋医学の病気分類で処方を投与すべきだ。

病気の診断に脈診や腹診、舌診を使ってはいけない。人の感覚に頼るものは客観性がない。血液検査やCTなどで確定した診断名で漢方薬を選ぶ必要がある。

病気の診断に脈診や腹診、舌診を使ってはいけない。人の感覚に頼るものは客観性がない。血液検査やCTなどで確定した診断名で漢方薬を選ぶ必要がある。

つまり山本先生は、漢方医学の診断学という安定しない変数を排除して、西洋医学の病名を固定軸として利用し、生薬や処方という変数だけの解析に務めたから、急速に腕を上げることができたのだ。

坂東先生の書かれた本にも【病名漢方治療の実際】というタイトルがついている。だが、本の中で病名診断について詳しく書かれていないのは、そのことを強調すると、かえって漢方を知らない素人のように誤解されるから書いてないのだろうと思う。

山本先生の講義を聞くと曖昧な病名は出てこない。【背中や肩が凝り、寒気がするときには葛根湯が効く】といった表現はない。

潰瘍性大腸炎には芎帰調血飲第一加減というように明瞭な病名対応の薬が書かれており、使ってみると確かに効く。

膨大な処方の中から山本先生が現代の病気に合う処方を数多く見つけてくれたおかげだと言っていい。

山本先生の西洋医としての能力

山本先生が患者さんに腹部エコーをしているのを見たことがある。その時、先生は内視鏡の専門医の資格はずいぶん前に取ったと言われていた。

山本先生は消化器内科の医者として優れた腕を持っていたが、無論、治療は漢方薬だけだった。

山本先生は皮膚科の知識にも詳しかった。皮膚の組織診断もできるほどの能力があり、皮膚科の専門医として十分に通用すると第3医学研究会の会長である高橋邦明先生(皮膚科専門医)は言っていた。

クリニックには眼底カメラや聴力検査をするオーディオグラム、さらにはサーモグラフィーまで用意されていた。これらの検査機器は漢方薬の効果を科学的に実証するために使われていたわけだが、こういった経験から病気の診断に西洋医学の診断学しか使わないというのは当然すぎる結果だった。

漢方医のところには、あらゆる科の患者さんが来る。だから総合臨床家としての高い能力が求められる。山本先生は西洋医学の臨床家としての努力も常に怠らなかった。

一般的に有名な漢方医であっても、西洋医学の臨床力があまりない人が多い。基礎医学の研究のために渡米し、帰国してから臨床経験がほとんどないまま中医学の専門家として、中医学を教えている先生もいる。

難病治療を西洋医学の病理で考える

山本先生は難病を治す手がかりを得るために病理学の本を読んでいた。

西洋医学では治す薬はないが、病理学的にはこんな変化が起こっているといった記述がある。これが漢方で難病を治すヒントになる。紫根が線維芽細胞の増殖を抑えることも、こういった努力から生まれた知見だ。

つまり、山本先生は西洋医学の病名で診断し、西洋医学の病理学で難病を考えて生薬を組み合わせた独自の処方で難病に立ち向かっていた。

- 第4回 山本漢方とはどういう思想か?

- 2019年12月25日

「山本巌先生の漢方理念」目次

- 第1回 第3医学研究会(2019.09.25)

- 第2回 山本先生と保険漢方薬(2019.10.25)

- 第3回 山本巌先生は何故名医になれたか?(2019.11.25)

- 第4回 山本漢方とはどういう思想か?(2019.12.25)

- 第5回 弟子たちとの意見の相違と丸薬による研究(2020.01.25)

- 第6回 新しい処方を作るのに必要なことは患者さんがきてくれること(2020.02.25 )

- 第7回 保険治療は恐ろしい(2020.03.25)

- 第8回 何故私は臨床研究ができているのか?(2020.04.25)

- 第9回 漢方の伝承について(2020.05.25)

~全9回予定 毎月25日頃掲載~

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.02.01

- 121.腹水

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。