第268回「古方(こほう)派と後世(ごせい)派の処方の研究」

紀元200年頃編纂された傷寒論に、葛根湯は【外感病の初期、汗が出ないで寒気がして、肩が硬く凝るときの太陽病】に使われた。また金匱要略には、当帰芍薬散は【妊婦の腹痛】に使われるなど、適応症がはっきりした処方が作られていた。この時期の処方を使う人たちを古方派と呼んでいる。処方はシンプルで6-8種類ぐらいの生薬で構成されていた。

時代が下り、16世紀に田代三喜が明に渡り、当時の金・元の医療を持ち帰った。この後世派の処方は複雑で数多くの生薬によりできている。それは処方を作る際に、恐らく陰陽五行の思想や五味と五性の理論が含まれているためだろうと想像している。

私は山本巌先生の弟子で、古方も後世方も教えてもらったので後世方の薬も使える。ただし、後世派の処方は生薬の数が多いので、どの生薬が効いているかを簡単には判断できない。

後世派処方の分析

長い処方を組むのは何かしら特殊な思想、例えば帰経(生薬がどの経絡に結びついているか)といった思想を用いない限り、多数の生薬という変数を組み合わせて処方を作り、効果を出そうと考えるのは不可能に思える。

長い処方を組むのは何かしら特殊な思想、例えば帰経(生薬がどの経絡に結びついているか)といった思想を用いない限り、多数の生薬という変数を組み合わせて処方を作り、効果を出そうと考えるのは不可能に思える。

後世派の長ったらしい処方が効かないかというとそうではない。

例えば五積散(ごしゃくさん)。

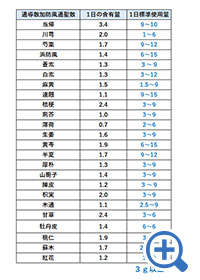

矢数道明先生の漢方処方解説には【死を待つばかりのお兄さんの矢数格先生が森道伯先生の(五積散(ごしゃくさん)で九死に一生を得た話】が出て来る。私も五積散が腰痛などの症状によく効くことを知っている。五積散をみてみると、面白いのは生薬の最低使用量を上回っているのが川芎しかないことだ。五積散を構成する生薬の最低使用量の平均は3g以上になる。

癌の処方

癌の処方は右図のような組み合わせに、紫根や鼈甲を組みあわせるものだ。どれが効いているのか解析しにくい。

表にある24の各生薬の量は、基準投与量を満たす生薬は1つもない。トータルの生薬数は30ほどになるので、癌の種類によって加減はできても基本となる癌の処方の解析は難しい。だが長年使っていると、加減する紫根、三凌、鼈甲などが抗がん作用の主役に思える。

後世派の森道伯(どうはく)先生の処方は中島随象(ずいしょう)先生から山本先生に伝わり、私も教えていただいたのだが、人の体質分類をしたうえで、それに合った薬を出す。それに少しばかり加減を加えるというものだ。使っていて感じるのは加減がことのほか大事だということだ。

煎じ薬を効かすコツ

こういった数の多い生薬を見て思うのは、一つ一つの生薬の成分をできるだけ抽出するのが大切だと思う。

そうなると、中国のように煎じた液(一番煎じ)をとっておき、煎じ終えた生薬をもう一度煎じて2番煎じを作って、1番煎じと2番煎じを足して飲むのがもっとも効率的だと思う。

- 第268回「古方(こほう)派と後世(ごせい)派の処方の研究」

- 2023年03月25日

香杏舎ノート の記事一覧へ

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.02.01

- 121.腹水

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。