第173回「本は生鮮食品」

丸剤製作の本を書こうと思った

丸剤製作には大変な技術がいる。衛生管理の知識も必要だ。丸剤を作っている医者などいないし、一般の丸剤を作っている会社も減ってきている。

そんな状況の中、製丸の技術を本にしておかねばと思って原稿を書き始めた。

丸剤工場

電力は単相の200ボルト、三相の200ボルトが必要だ。機械によっては100ボルトでいいものもあるが、三相の200ボルト(動力源)は必須だ。だが一般住宅で利用するのは、すこしばかり大変かもしれない。

電力は単相の200ボルト、三相の200ボルトが必要だ。機械によっては100ボルトでいいものもあるが、三相の200ボルト(動力源)は必須だ。だが一般住宅で利用するのは、すこしばかり大変かもしれない。

工場の衛生管理を説明するために写真に撮った。一般の換気扇のフードには蓋がついていて、送風が止まれば自然に閉まるようにはなっているが、隙間があるので、外に細かい網をつけて虫などが入らないようにしなければならない。写真は換気扇のフードにつけた網の写真だ。

また流し台は排水管の所からゴキブリなどが上がってこないように、これにも細かな網のネットを作って入れてある。急須の茶こしのような細かなネットだ。

部屋の中で大切なことは乾燥させておくことでカビが発生しないようにすることだ。エアコンのフィルターは要注意で、頻回に掃除しておかねばならない。

部屋の中で大切なことは乾燥させておくことでカビが発生しないようにすることだ。エアコンのフィルターは要注意で、頻回に掃除しておかねばならない。

またホコリの付きやすいものは出来るだけ部屋に置かない。だからブラインドは外して眩しくないように外側からガラスに遮光のフィルムを張った。床は水を流して汚水を吸い込める掃除機を用意して清潔を保つようにしている。

入室にはマスク、帽子、手袋、白衣が必要で、室内は靴を別の物にする。時々、生産管理の専門家に来てもらってチェックを受けている。先日も工場長の経験のある人に来ていただいてチェックを受けた。

丸剤作りの工程

丸剤作りを説明するためにいろんな写真を撮ってきた。生薬を粉にするのには石臼も使われていた。そんな話も書きたい。

そう思って小さな石臼の内部を見せた写真を撮った。さらに乾燥機や製丸機の写真も撮った。資料も少しずつ集まってきたところで出版社の編集者に会った。

本は生鮮食品

編集者は会うなり「本は生鮮食品と同じで本屋さんには精々1週間しかおいてくれません。」という。

「本の配列も平積しか売れません。背表紙だけならまず本を手に取る人はいないでしょう。丸薬製造といった学術本ならさらに買う人は少ないでしょう。」という。

確かにそうなのだが、そうだからこそ資料を残しておかねばならないと思ったのだ。

しかし、冷静に考えてみると、製丸の本に興味を持つ人と私の本が1週間の間に出会える確率はとても少ないだろう。そのために何百万もかけるのは面白くない。

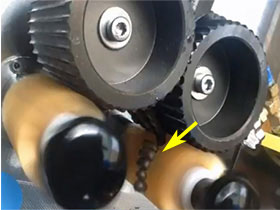

本にこのようなカラー写真を入れるのは高くなりすぎて無理だし、もし可能なら動画を入れたい。写真の黄色の矢印は丸剤がうまく作れていないことを示しているのだが、これは動画の方が分かりやすい。

本にこのようなカラー写真を入れるのは高くなりすぎて無理だし、もし可能なら動画を入れたい。写真の黄色の矢印は丸剤がうまく作れていないことを示しているのだが、これは動画の方が分かりやすい。

困り果てて、ふらふらと自宅近くの代官山のTサイトに出かけた。

よく知られているように、Tサイトではスターバックスのコーヒーを飲みながら本を無料で読める。店内を歩いてみると、本を見ている人は多いが買っている人は少ない。

そんな状況だから小さな町では本屋は姿を消し、大都会に大きな本屋が数少なく残っているだけになった。

専門書コーナーのある数少ない大型店舗はもっと少なく、そういう書店の本棚に本がわずかの時間展示されても製丸に興味のある人に出会う機会はなさそうだ。

どうも本という形態は大変な時代遅れになってしまったようだ。

製丸の知識を残したいならネット、DVDを利用したほうがいいのかもしれない。

- 第173回「本は生鮮食品」

- 2017年03月20日

香杏舎ノート の記事一覧へ

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

- ●2025.12.20

- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。