第303回「一貫堂医学の伝承」

抗がん漢方薬の作り方

森道伯先生

書籍「漢方一貫堂医学」より引用

2024年6月に大阪国際会議場で東洋医学総会が開かれた。そこで森道伯先生の創設した漢方一貫堂医学についての講演会が行われ、5人の演者の発表があった。

しかし、誰も一貫堂医学を学んではいないことに驚いた。何故ならその発表はすべての発表が陰陽虚実を基礎にする中医学に変わっていたからだ。

一貫堂医学では体質による処方は変わっても、陰陽虚実で診察することはありえない。

尼崎病院附属東洋医学研究所の発足

中医学に変形してしまった理由については、尼崎病院附属東洋医学研究所の発足の経過について説明しておかねばならない。

漢方に興味のあった坂井時忠兵庫県知事は、日本初の漢方研究所を作るように、県の職員であり、医者でもあった私の父に設立を命じた。この漢方研究所を作るにあたって、松本克彦先生が研究所長になることになったが、松本先生は、中島随象先生の臨床を見学していても、実際に患者を診るという臨床経験がないため父が松本先生を中国に半年間留学させることを決めた。

当時、中国とは国交がなかったから、中国に親交のある愛知県の代議士を通して留学させることにした。

研究所の所長には肩書が必要だ

父は松本先生が半年中国に留学したからといって、中医学ができるようになると思っているはずもなかった。だが、公立病院の院長になるには経歴が必要だと考えていた。

帰国すると、松本先生は中医学派だと名乗るようになった。診療はいつも保険のエキス漢方を2種類か3種類セットにして使うだけだ。この処方がどうして中医学だと言えるだろう。もし本当に中医学ならば患者さんの症状に応じて生薬を組み合わせて治療しなければならない。

しかし、保険のエキス漢方しか使えない県立病院の附属研究所では中医学と名乗ることさえ不可能だった。

しばらくして松本先生は一貫堂についての本を書いた。この本は一貫堂の処方を中医学風に解釈した本だった。

腕を上げるためには実際に薬を使って覚えていく

腕のいい漢方医になりたかったら、腕のいい漢方医のところに見学に行く以外に無い。腕のいい先生のところには多くの難病患者が集まってくるから、難病を治す方法を学ぶことができる。

だがそれがすべてではない。いい先生の診察室は臨床研究室を兼ねている。名医とて、すべての難病を治すことができない。そこで様々な生薬を出しながら難病を治す処方を作っていく。その新しい処方を作る考え方を学ぶことができる。

私の漢方の師である山本巌先生は腕を上げるためには【良医に学ぶこと】と言っていた。

名医に学んでも誰もが名医になるわけではない

中島随象先生の一番の弟子である山本巌先生は中医学にも日本漢方にも通じていたが、無論、患者さんを診て処方が変わることはなかった。

山本先生は診察室に随象先生の写真を飾っていた。中島先生の診療は簡単には理解しがたいものだったようだ。診察を見学した後で、すぐに質問しても禅問答のような感じで、なかなか理解できない。山本先生によれば慌てずじっくり中島先生が話し出すのを待てば理解できたという。

実際に薬を使って患者さんを治さないと腕は上がらない

私は漢方を学び始めたころに中医学基礎という本を読んでいて、理論があまりに空虚、空論に満ちているので、腹を立ててその本を床に投げつけた。

珉珉

松本先生の漢方は本格的な中医学でないという意味で珉珉漢方と呼ばれていた。

漢方の師匠である山本巌先生の診療所に初めて見学に行ったとき「中医学や日本漢方の理論を学ばなければ漢方は上達しないのですか」と質問した。もしそんなものを学ばなければならないなら漢方を学ぶのをやめようと心の中で決めていた。山本先生は「学ぶ必要はまったくない。自分の経験だけを信じろ」と安心させてくれた。

見学を続けるうちに先生自身は様々な古典にも通じていることが分かった。山本先生の治療を見ていると、どうしてこんなに病気が治るのだろう。先生が本を読むなと言ったのは臨床で実際に漢方を使って病気を治さないと腕は上がらないという意味だった。

中島先生の一子相伝

山本 巌 先生

山本巌先生から聞いた話だ。ある晩、山本先生に中島先生から電話がかかってきた。今からすぐに来いと言う。山本先生は幾人かの弟子の名前を挙げて、この人たちも連れて行きましょうかと返事をした。すると中島先生は1人で来いと言う。出かけていくと中島先生は「癌には通導散を使え。これが私の遺言だ。」と言った。

師匠というものは自分の漢方を一番発展させる可能性のある弟子に大切な知識を授けるものだ。つまり中島先生は山本先生を一番信頼できる弟子だと考えていた。 山本先生が十分な臨床経験と漢方知識を持っていたから中島先生から学ぶことができ、一子相伝の知識を授かったのだ。

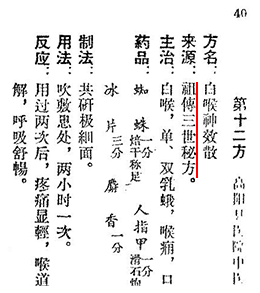

献党処方:秘密にされてきた漢方処方

祖伝三世秘方と書いてある。本には薬品名、使い方、症例が載っているだけで、中医学的な説明は一切ない。中医学は建前でしかないのだ。

中国では漢方医が新しい処方を作ると子と孫の3代にわたってその有効性を慎重に検討してから秘伝の帳面にその処方を書いて受け継いでいった。

漢方医学では、新しい漢方処方を作っても、迂闊に発表すれば特許が取れないからすぐに人に真似される。それだけではなく、難病の患者さんも来なくなってしまう。つまり秘密がばれるだけではなく、対象患者まで失ってしまうことになる。

1949年、毛沢東が中国を平定すると、新しい共産中国で開業するには秘伝の処方を1つだけ共産党に捧げなさい。そうすれば共産党中国で漢方医として開業することを認めた。

この党に捧げた処方を献党処方集という。これを見ても本には中医学的な説明は一切ない。中医学は中国人の中では建前でしかない。

通導散の解析

通導散は28もの生薬より成り立っている。山本巌先生の通導散は通導散合防風通聖散去大黄、芒硝で、下剤として大黄を別包で渡して下痢をさせて治療するスタイルを取っていた。患者さんにも「お腹が痛むかもしれませんが、毒を出していかねばなりません」と説明していた。しかし、私の経験では下痢をさせなくても癌治療には関係ないことが分かっている。

生薬は有効成分がきっちり測られている

表を見ても有効量に達する生薬がほとんどないことが分かる。

1gや2gでは何の効果もないだろう。さて、日本に輸入される生薬はすべて基準物質という成分が測られている。例えば麻黄なら麻黄に含まれるエフェドリンといった具合だ。だが、必ずしも薬理作用のある物質でなくてもいい。2つの測り易い成分が測られている。つまり、日本に輸入される生薬は、しっかりとした基準で成分の安定性が保証されているのだ。

患者さんは煎じ薬をしっかりと煎じない傾向がある。

医者の出した煎じ薬を患者さんはしっかりと煎じないことが多い。味が悪くなるからだ。

煎じ薬の正しい煎じ方は、まず煎じた液(1番煎じ)を置いておく。次に煎じた残りカスをもう一度煎じて(2番煎じ)これを合わせて飲む。これが正しい飲み方だ。中国では生薬の成分を十分に取り出すこの方法が標準になっている。また飲む時間は朝晩に分けて飲むだけで、食間という基準もない。

日本に輸入される生薬の72種類で使用頻度の98%を占める。私はこの72種類の生薬をすべて丸薬にして患者さんの協力を得て薬効を調べてきた。またそれだけではなく、2つもしくは3つの生薬を組み合わせてその効果を確かめてきた。作った丸薬は200種類以上になる。

エクセルを用いて丸薬の薬効の分析を行う

一般に売られているレセプト用コンピュータは保険のエキス漢方がちゃんと使われていることは調べられるが、自作した丸薬の薬効を調べることは出来ない。そこでエクセルに作成した丸薬をすべてのせて、病名に対してどのくらいの使用量が必要かすべて計算できるようにしている。

この結果、一貫堂の処方を使うことは無くなった。一貫堂処方は優れた体質分類だが山本先生も言っているように加減をしないと効かないのだ。

山本先生には120人を超える弟子がいたが、自費診療をしているのは私しかいない。保険エキスの範囲内で誤魔化して診療しても腕は上がらない。私が山本巌先生を超える腕を持てたのは先生の導きのおかげであり、さらに丸薬を使って生薬の成分解析をしたからだ。

兵庫県立東洋医学研究所の職員達は、松本所長の漢方をバカにして、珉珉漢方と呼んでいた。その意味は本格的な中国料理ではなく、下町の中華料理屋という意味だ。そこの職員である自分たちも中途半端な存在でしかなかった。では、勤務医でありながら純粋に一貫堂医学を追求できなかったのだろうか。

勤務医でありながら一貫堂医学の研究をした上原先生

和泉市民病院の脳外科部長だった上原先生は山本巌先生の弟子だった。一貫堂医学を学びたいから部長室に煎じ薬を置き、それを煎じて患者さんに投与して一貫堂の処方の効果を確かめていた。市民病院なので患者さんからお金を取ることができない。そこで無料で投与していた。

本人から聞いた話では月に7万円使っていた。今なら17万円ほどの金額になる。そこまでして腕を追求する医者もいたのだ。

一貫堂を標榜する演者達は保健漢方で治療しながら、一貫堂を標榜するという矛盾から今も抜けだせないでいる。

- 第303回「一貫堂医学の伝承」

- 2024年06月20日

香杏舎ノート の記事一覧へ

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。

診察をご希望の方はお電話でご予約ください。

- 読み物 -

- ●2026.02.01

- 121.腹水

- ●2026.01.25

- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」

- ●2026.01.20

- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」

- ●2026.01.01

- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」

- ●2025.12.25

- 第352回「夜の散歩という絵」

お知らせ

- ●2025.10.28

- オステオパシーの勉強会

- ●2025.05.02

- 背骨ローラーの販売について

※ページを更新する度に表示記事が変わります。